Datenreduzierende Audiocoder und MPEGplus-Projekt

Allgemeines zur irrelevanzreduzierenden Audiocodierung

Informationen, Software, Links zum MPEGplus-Projekt

Worum geht's:

Bei der Speicherung von Audio-Files im

CompactDisc-Format fallen hohe Datenmengen an - 44,1 kHz * 2 Kanäle

* 16 bit macht 1411,2 kbit/s oder etwa 10 MByte/min. Diese Codierung erfordert

zur Übertragung und Speicherung hohe Kapazitäten. Das Ziel der

datenreduzierenden Audiocoder ist eine Absenkung der Datenrate unter Beibehaltung

der hörbaren Qualität.

So lassen sich z.B. 74 Minuten Musik in

CD-Qualität auf Sony's MiniDisk (Kompression 1:4,8) unterbringen, oder aber es werden ".mp3"-Files bei meist jedoch schon wahrnehmbaren

Störungen durch eine Kompression auf ca. 1/11 geschrumpft.

Wie funktioniert's:

-

Der Nachteil der PCM-codierten (Pulse-Code-Modulation)

Signale besteht aus Sicht der Datenreduzierung zuerst darin, daß

im gesamten Frequenzbereich eine konstante Quantisierungsauflösung

verwendet wird.

-

Bei den weniger komplexen Kompressionsverfahren

(MPEG-1 Layer-1 und -2) wird daher das breitbandige Signal in mehrere

schmalbandige zerlegt und jedes einzelne im Zeitbereich quantisiert. Bei

den komplexeren (MPEG-1 Layer-3 und AAC) wird das Spektrum des Signals quantisiert.

Um nur mit den laut Psychoakustischem Modell notwendigen Rauschabständen

quantisieren zu können, werden die Abtastwerte (Layer-1 und -2) bzw.

die Spektralkoeffizienten (Layer-3 und AAC) als Gleitkommazahl dargestellt.

Der Pegel des Subbands bzw. der Spektrallinien wird durch den Exponenten

(Scalefactor) beschrieben, die Quantisierung wird nur auf die Mantisse

angewandt (Quantisierung).

-

Die größte Ersparnis läßt sich durch die Ausnutzung psychoakustischer Effekte erreichen. Diese wurden durch

Messungen an Testpersonen ermittelt und machen Aussagen über die Wahrnehmungseigenschaften des menschlichen Gehörs. Während der

Codierung läuft ein Modell des menschlichen Gehörs mit, welches abschätzt wo und in welchem Ausmaß der Coder Fehler machen darf,

so daß diese gerade nicht wahrnehmbar oder, falls Fehler unvermeidbar sind, zumindest am wenigsten störend sind.

-

Wenn man nun die Quantisierung der Samples innerhalb der Teilbänder oder die Quantisierung der Spektrallinien durch das

Psychoakustische Modell steuert, kann man den unterschiedlichen Frequenzbereichen unterschiedliche Quantisierungsauflösungen

zuordnen. Dies entspricht dem Hinzufügen von (hoffentlich) nicht wahrnehmbarem Rauschen zu dem Audiosignal.

-

Die Algorithmen zur Modellierung des menschlichen Gehörs und der Quantisierungssteuerung sind relativ zeitaufwendig. Trotzdem kann

man allen Ungeduldigen nur davon abraten irgendwelche "fast"-Option, die in vielen Encodern zu wesentlich geringeren Codierzeiten

führt, zu benutzen. Zeitersparnis an dieser Stelle führt fast immer zu einer (natürlich dauerhaft) schlechten Qualität der

Audiosignale.

Psychoakustik-Beispiele:

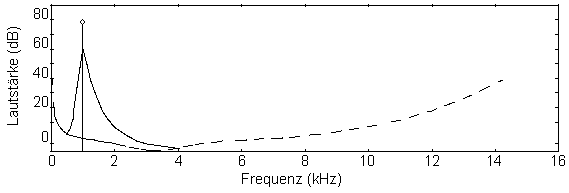

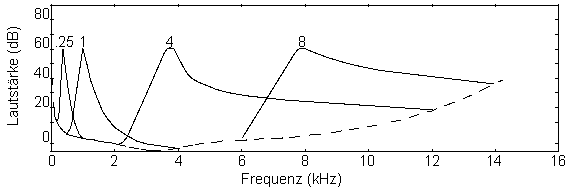

- Ruhehörschwelle:

Sie gibt an (gepunktete Linie), ab welcher Lautstärke das menschliche

Gehör einen reinen Sinuston wahrnehmen kann. Die Ruhehörschwelle

ist in den Psychoakustischen Modellen so normiert, daß ein Signal

im 16 bit-Format, welches eine Amplitude von +/- 1 aufweist, bei 0 dB der

Schwelle liegt. Hierin liegt ein (wenn auch nicht so gewichtiges) Problem,

da beim Encodieren niemand weiß wie laut später das codierte

Audiofile abgehört wird.

- simultane Maskierung:

Während einer akustischen Erregung wird die Hörschwelle abhängig vom Spektrum des Signals angehoben. Alle Signale unterhalb dieser

Schwelle - also auch Quantisierungsrauschen - werden nicht wahrgenommen.

Die simultane Maskierung ist der mächtigste Verdeckungseffekt. Im Psychoakustischen Modell werden zur Berechnung

verschiedene Schritte abgearbeitet:

- Kurzzeitspektralanalyse des Audiosignals per FFT

- der Prädiktionsfehler von Amplitude und Phase jeder Spektrallinie (unpredictability) wird berechnet; Ein geringer

Prädiktionsfehler deutet auf ein stationäres Verhalten (z.B. Sinus) dieser Spektrallinie hin.

- Zusammenfassung der spektralen Leistung innerhalb von Frequenzgruppen (vom menschlichen Gehör als zusammengehörig

empfundene Frequenzbänder)

- Spreading: Die Maskierung zwischen den einzelnen Frequenzgruppen wird durch die Spreadingfunktion beschrieben. Sie

modelliert die oberen und unteren Flanken der Maskierungsschwellen als nach "außen" hin fallende Geraden in dB/Bark. Die Steigung

dieser Geraden hängt sowohl von der Mittenfrequenz der Frequenzgruppen, als auch von der spektralen Leistung innerhalb dieser

Gruppen ab.

- Tonality measurement: Aus dem zuvor berechneten Prädiktionsfehler wird nun ein Faktor gewonnen, der ein Maß für die

Tonalität, also die "Sinusartigkeit", einer Frequenzgruppe darstellt. Dies ist notwendig, da bei sinusoiden Maskierern die

Mithörschwelle niedriger liegt als bei rauschartigen Maskierern. Dies bedeutet, daß Sinusoide mit höherer Auflösung quantisiert

werden müssen als Rauschen.

- Kombinieren des spreaded signal mit der tonality führt auf die Mithörschwelle (alle Störungen unterhalb dieser

Schwelle sind nicht mehr wahrnehmbar)

- Vergleich mit der Ruhehörschwelle: Falls die Mithörschwelle unterhalb der Ruhehörschwelle liegt, setze die

Mithörschwelle gleich der Ruhehörschwelle (threshold in quiet). Hierdurch ergibt sich die globale Mithörschwelle.

- Berechnung der notwendigen signal-to-mask-ratio(SMR), also dem mindesten Signalrauschabstand, mit dem diese

Frequenzgruppe quantisiert werden muß.

Mithörschwelle eines Sinustons bei 1 kHz

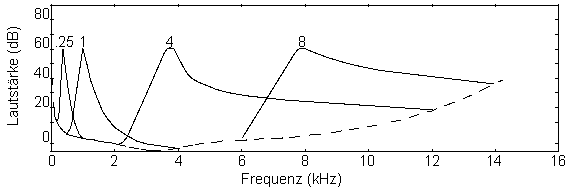

Mithörschwelle von 4 überlagerten Sinustönen

- zeitliche Maskierung: Die simultane Maskierung (s.o.) baut sich innerhalb weniger Millisekunden vor einem

Schallereignis auf und innerhalb von 100 - 200 ms wieder ab. Auch hier gilt, daß alle darunter liegenden Signale nicht

wahrgenommen werden können.

-

Pre-masking kann i.A. nicht zur Irrelevanzreduktion herangezogen werden, da dieser Effekt zeitlich sehr begrenzt ist.

Vielmehr läßt sich hiermit kontrollieren, ob sogenannte Preechos wahrnehmbar werden können. Diese entstehen, da die

Synthese-Filter (vor allem bei den MPEG-1 Layer-3- und AAC-Codern) eine begrenzte Zeitauflösung haben und diese somit das im

nächsten Frame auftretende Rauschen auch in den Zeitraum vor und nach diesem Frame "verschmieren".

- Post-masking läßt sich jedoch geringfügig reduzierend ausnutzen. Falls im letzten Frame gegenüber dem aktuellen Frame

eine höhere Mithörschwelle aufgetreten ist, kann diese trotz des "Absinkens" noch über der aktuellen liegen und dominiert somit

die Wahrnehmung.

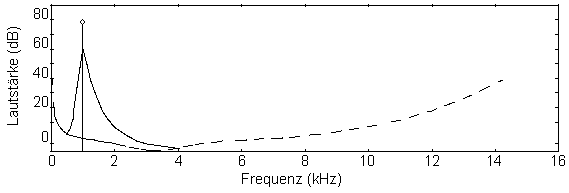

Die Zeitkonstante der Nachmaskierung (Steilheit

der fallenden Mithörschwelle) hängt von der Dauer des zuvor aufgetretenen

Schallereignisses ab. Bei einer Schalldauer von mehr als 200ms tritt in

etwa der unten dargestellte Verlauf ein. Für kurze Schallereignisse

(z.B. Schlagzeug) fällt die Nachmaskierungsschwelle wesentlich schneller

ab, so daß in der Psychoakustik über mehrere Frames hinweg die

Dauer der Schallereignisse abgeschätzt werden muß.

Quantisierung:

-

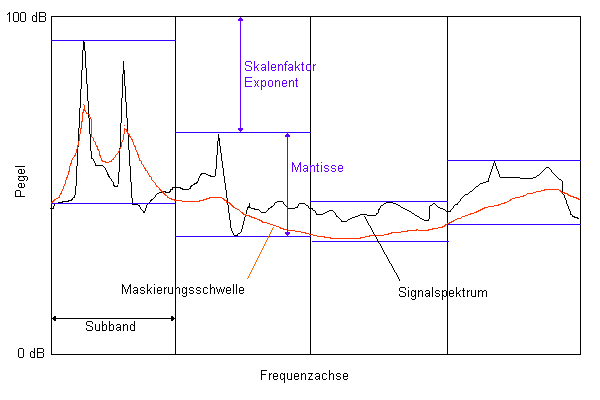

Quantisierung am Beispiel eines Subbandcoders:

Die Reduzierung der Datenmenge beruht

auf einer durch die Maskierungsschwelle gesteuerten Quantisierung. Das

Prinzip soll die folgende Darstellung verdeutlichen.

Bei einem Subbandcoder (z.B. MPEG-1 Layer-1 und -2) wird das Minimum der Maskierungsschwelle innerhalb eines Subbands

als Maximum der erlaubten Verzerrung interpretiert. Durch die Quantisierung

darf keine Rauschleistung größer als dieser maximal erlaubten

hinzugefügt werden.

Die Subbandsamples liegen in einer dem

Gleitkommaformat ähnlichen Zahlendarstellung vor. Hierbei wird

der absolute Pegel des Subbandsignals durch den Exponenten repräsentiert.

Der durch die Quantisierung zu erzielende Signalrauschabstand berechnet

sich aus dem 'Abstand' des Maximalpegels zur maximal erlaubten Verzerrung.

Dieser 'Abstand' wird als Signal-to-Mask-Ratio (SMR)

bezeichnet. Für nicht mehr wahrnehmbare Verzerrungen muß die

Quantisierung der Mantisse einen SNR > SMR erreichen. Die Quantisierungssteuerung

versucht nun für jedes Subband die minimale Quantisierungsauflösung

zu finden, welche diese Bedingung erfüllt.

Die sich hierbei ergebende Bitrate läßt

sich einfach abschätzen. Sie ist proportional der Summe der Flächen

SMR*Subbandbreite über alle Subbänder, wobei nur 'positive' Flächen

gezählt werden (Signalleistung liegt oberhalb der maximal erlaubten

Verzerrung). Wie in obiger Darstellung zu erkennen ist beträgt diese

Fläche nur einen Bruchteil der Gesamtfläche (Fläche der

PCM-Codierung).

Beispiel eines mittels Mithörschwelle

gesteuerten Audiocoders:

Die untere Graphik zeigt zum einen das

Kurzzeitspektrum eines Audiosignals (türkis) und zum anderen das von

einem Audiocoder (MPEGplus bei 128 kbit/s) hinzugefügte Rauschen

(pink).

Es ist deutlich zu erkennen, daß

ab ca. 17 kHz der Codierungsfehler gleich dem Signal ist, was nur bedeutet,

daß diese Frequenzanteile als nicht wahrnehmbar eingestuft und somit

nicht codiert worden sind. Weitherhin läßt sich leicht erkennen,

daß die hinzugefügten Verzerrungen der Form des Signalspektrums

folgen (ca. 6...9 dB Rauschabstand), bei tieferen Frequenzen aber gegenüber

den Peaks im Signalspektrum sehr gering ausfallen. Dies ist in den niedrigeren

erlaubten Verzerrungen bei sinusoiden Signalen begründet.

Wer sich noch weitergehend über Psychoakustik

informieren will, kann dies z.B. mit Hilfe des Buches "Psychoakustik" (E.

Zwicker, Springer Verlag) tun. Darin enthalten sind unter anderem die mathematischen

Zusammenhänge der auftretenden Effekte.

Wer sich mehr über den biologischen

Background des Hörvorgangs informieren möchte, sollte mal einen

Blick auf folgende Seite werfen: http://www.ossnet.uni-oldenburg.de/~fiedlerm/psychoakustik.html

(topic "Hörphysiologie"). Dort werden weitere Effekte (u.a Residuumeffekt,

räumliche Wahrnehmung, etc.) und die Grenzen des Gehörs (hat

meist sehr einleuchtende Gründe) erläutert.

So lautet der vorläufige Arbeitsname

für meinen Audiocoder. Der Encoder entstand während meines Studiums

"als Hobby", wobei die Motivation die damals (etwa 1997-1998) schlechte

Qualität von gängigen MP3-Encodern war. Mittlerweile hat der

Encoder hat eine recht hohe Qualität erreicht, die sich mit der von

MP3-Encodern messen kann.

MPEGplus basiert

auf dem Konzept der Teilbandzerlegung und gehört damit zu den sogenannten

Subband-Codern.

Die Besonderheit von MPEGplus ist

die stark getunte Psychoakustik, welche einen reinen VBR-Betrieb (variable

Bitrate) nahelegt. Ziel ist es, den Encoder mit default-Parametern zu einer

transparenten Codierung jedweder Audiosignale zu bringen, wobei nur die

Bitrate verwendet wird, welche für eine transparente Codierung notwendig

ist.

Allgemeines

zu MPEGplus:

Redundanzreduzierung (lossless coding):

-

Der MPEGplus-Encoder verwendet diverse

Huffman-Codes zur Redundanzreduzierung. Eine Huffman-Codierung findet für

die quantisierten Samples, die Skalenfaktoren sowie für die Frameheader

statt.

-

Ausnutzung der Korrelation von Skalenfaktoren

auf der Zeitachse

Irrelevanzreduzierung (Psychoakustisches

Modell):

-

Adaptive Noise-Shaping ANS:

Innerhalb der Teilbänder versucht der Encoder das Quantisierungsrauschen

so zu formen, daß es sich besser an die Maskierungsschwelle anschmiegt.

Dadurch wird mehr Rauschen zulässig, was wiederum die Bitrate senkt.

ANS verwendet Filter bis 5. Ordnung.

-

ClearVoiceDetection CVD:

Falls Vokale oder ähnliche harmonische Signale vorliegen, wird den

interessierenden Spektrallinien eine höhere Auflösung zugewiesen.

Dieses Verfahren behebt einige Probleme im psychoakustischen Modell hinsichtlich

der Erkennung von harmonischen Signalen (z.B Vokale der menschlichen Sprache).

-

Benutzung einer selbstgemessenen Ruhehörschwelle

(Switch "-ltq ank" bzw. "-ltq fil"); ist natürlich nur

sinnvoll bei ähnlichen Abhörbedingungen, bringt aber eine ganze

Menge, da das "ISO Standard-Gehör" bei hohen Frequenzen schon als

relativ schlecht angenommen wird !

-

Berücksichtigung von Aliasing zwischen

den Teilbändern bei der Berechnung der Signal-to-Mask-Ratio (SMR)

-

Die Spreadingfunktion, sie beschreibt die

Maskierungseffekte im Frequenzbereich, ist jetzt besser angepaßt.

Sie berücksichtigt nun auch die veränderliche Steilheit der oberen

Maskierungsflanke in unterschiedlichen Frequenzgruppen und bei variierenden

Schalldruckpegeln (Annahme eines maximalen Abhörpegels von 96 dB).

-

frameübergreifende Ausnutzung der Nachmaskierung

mit variabler Zeitkonstante (kurze Schallereignisse haben eine

kürzere Nachmaskierungsdauer als langanhaltende Schallereignisse)

Qualität

und Performance:

-

Bei Betrieb mit default-Parametern ("standard"-Profil)

erreicht der Encoder eine sehr hohe Qualität, die die von gängigen

MP3-Encodern (z.B. Lame) im Allgemeinen überbietet. MPEGplus

ist nahezu vollständig frei von Preechos oder Flanger-Artefakten.

-

MPEGplus arbeitet in Hinblick auf die

erzielte Qualität sehr stabil, d.h. mir sind nur sehr wenige, pathologische

Fälle bekannt, bei denen Veränderungen im Vergleich zum Original

wahrnehmbar sind.

-

Mit der aktuellen Version - Encoder mit StreamVersion 7 (SV7) - liegen die durchschnittlichen Bitraten bei etwa 160-170 kbit/s.

Bei unkritischen Signalen liegen die Bitraten nahe 100-120 kbit/s, bei

kritischen Signalen oberhalb von 200 kbit/s.

-

Der Encoder erreicht auf einem P3-800 derzeit

etwa 5,0-fache Echtzeit, das Winamp-plugin benötigt unter 1% CPU-Last

auf diesem Prozessor.

Download:

Sources:

- Source Code für Decoder: mppdec_source (ca. 36 KB, v1.7.8c) (23.06.2001) (veraltet)

- Source Code für Winamp-Plugin (english): in_mpp_source (ca. 54 KB, v1.7.9f) (veraltet)

- Source Code für Winamp-Plugin (deutsch): in_mpp_source (ca. 54 KB, v1.7.9f (deutsch)) (veraltet)

- Alternativer Decoder von Frank Klemm (irrsinnig schnell, Pentium III/K6-2/Athlon-Unterstützung)

Binaries:

Windows:

- Decoder: mppdec (ca. 50 KB, v1.7.8c) (23.06.2001) (veraltet)

- Encoder: mppenc (ca. 78 KB, v1.7.9c) (10.07.2001) (veraltet)

- Winamp-plugin (english): in_mpp (ca. 42 KB, v1.7.9f) (veraltet)

- Winamp-plugin (deutsch): in_mpp (ca. 42 KB, v1.7.9f (deutsch)) (veraltet)

Linux:

- Decoder: mppdec (ca. 28 KB, v1.7.8a) (veraltet)

- Encoder: mppenc (ca. 61 KB, v1.7.9a) (veraltet)

OS2:

- Player: mppplay (ca. 84 KB, v1.7.6) by Brian Harvard (http://silk.apana.org.au/utils.html)

Andere OS (diverse):

- Alternativer Decoder von Frank Klemm (irrsinnig schnell, Pentium III/K6-2/Athlon-Unterstützung)

Logos: logos.zip (ca. 78 KB)

Programme mit MPEGplus-Unterstützung:

Playback:

Winamp via plugin (http://www.winamp.com)

MediaJukebox via plugin (http://www.musicex.com/mediajukebox/)

DeliPlayer via plugin (http://www.deliplayer.com)

XMMS via plugin (http://sourceforge.net/projects/mpegplus/)

Batch-Encoding:

Easy CD-DA Extractor über

externen Encoder (http://www.poikosoft.com)

CDex über externen

Encoder (http://www.cdex.n3.net/)

EAC über externen

Encoder (http://www.exactaudiocopy.de)

Audiograbber über

externen Encoder (http://www.audiograbber.de)

Monkey's Audio über externen

Encoder (http://www.monkeysaudio.com)

MediaJukebox über externen

Encoder (http://www.musicex.com/mediajukebox/)

WinDAC32 über externen Encoder via Script

MP+ Frontend von M.Spüler http://www.mpegplus.de

FAQ:

Wenn ich mp+/mpc Dateien bei eingeschaltetem

Equalizer mit mp3 Dateien vergleiche, weisen die mp+/mpc Dateien einen

starken Höhenverlust auf.

Die Option "EQ controlled by WinAMP"

sollte deaktiviert sein. WinAMPs eingebauter EQ führt zu einem erheblichen

Höhenverlust ab 16 kHz und ist zusätzlich wesentlich CPU-intensiver

als der mp+ eigene.

Wenn ich mittels "-bw 22050" die Bandbreite

auf 22,05 kHz einstelle, behält die mp+ Datei dennoch nicht die volle

Bandbreite und "schneidet" typischerweise bei etwa 18,5 kHz ab.

Die Verwendung von "-bw x" stellt

nur

die maximal berücksichtigte Bandbreite für die Codierung dar.

Der Encoder speichert jedoch nur die Frequenzbereiche, die vom psychoakustischen

Modell als wahrnehmbar eingestuft wurden. Die Begrenzung der Bandbreite

arbeitet hierbei sehr umsichtig, so daß keine Unterschiede hörbar

werden sollten. Aus diesem Grund kann die resultierende Bandbreite von

der maximalen abweichen.

Für die Codierung der gesamten Bandbreite

ist der Parameter "-minSMR x" (x>0) oder einfach "-insane" (dieses Profil

beinhaltet die Codierung der vollen Bandbreite) zu verwenden.

Was ist die minimale und die maximale Bitrate

von mp+/mpc?

Der Encoder kann theoretisch bis

zu 1,32 Mbit/sec verwenden. Dieser Fall tritt aber i.A. nicht auf. Die

minimale Bitrate wird bei Nullsamples erreicht und liegt bei etwa 3,4 kbit/s

im "standard"-Profil.

Werden zukünftige Decoder/Plugins das derzeitige Bitstromformat weiter

unterstützen?

Ein klares Ja! Alle kommenden

Versionen werden die derzeit existierenden Formate (SV4 bis SV7) sowie

die Endung ".mp+" und ".mpc" unterstützen.

Wird MPEGplus bis zur "final version"

noch erhebliche Verbesserung der Qualität erfahren oder befindet sich

der Encoder bereits im Endstadium der Entwicklung?

Aus Sicht der Qualität befindet

sich MPEGplus infinitesimal entfernt von der endgültigen Version.

Die Änderungen bei einem Versionswechsel beziehen sich schwerpunktmäßig

nicht mehr auf den Encoder-Kern, sondern vielmehr auf Dinge wie Debugging

bei File-I/O und Parser.

Der derzeitige Encoder hat bei diversen

Tests durch mehrere User und unter Verwendung einiger hundert Musikstücke

seine Zuverlässigkeit in Bezug auf die Qualität bewiesen. Einzig

im direkten A/B-Vergleich über hochqualitative Kopfhörer und

unter großer Höranstrengung lassen sich bei wenigen Stücken

noch leichte Unterschiede zum Original hören. Bei keinem der encodierten

Musikstücke wurden auffällige Artefakte beobachtet.

Reicht die Verwendung des Profils "-standard"

aus oder sollte ich besser "-xtreme" oder gar "-insane" verwenden?

Der Encoder wurde im Profil "-standard",

d.h. für default-Einstellungen, intensiv getestet und optimiert. In

diesem Modus ist die Qualität der encodierten Stücke - trotz

der Profilbezeichnung - sehr hoch!

Das nächsthöhere Profil "-xtreme"

verwendet leicht modifizierte Parameter, um die Quantisierungsfehler noch

weiter unter die Wahrnehmungsschwelle zu drücken - es bietet also

noch mehr Reserve.

Im "-insane"-Profil werden die Parameter

nahezu krankhaft extrem eingestellt. Der Encoder speichert in diesem Modus

die volle Bandbreite und braucht wesentlich höhere Bitraten als im

"-standard"- oder "-xtreme"-Modus. Die Speicherung der vollen Bandbreite

hat keine psychoakustische Relevanz - der Mode wurde nur auf Wunsch einiger

User implementiert.

Fazit: Mit dem "-standard"-Profil ist

man schon auf der sicheren Seite. Wer noch ein wenig weiter gehen will,

benutzt "-xtreme". Die Verwendung von "-insane" ist generell nicht notwendig.

Wenn ich das File Stück von meiner

Lieblingsband.wav codieren will, bekomme ich die Fehlermeldung "ERROR:

File not found!".

Bei langen Dateinamen oder falls

Sonderzeichen enthalten sind, sollten die Dateinamen mit Anführungszeichen

angegeben werden: z.B. mppenc -v "Stück von meiner Lieblingsband.wav"

Wird es ein Windows ACM-Codec für

mp+/mpc geben?

Die Programmierung eines ACM-Codecs

ist generell nicht ausgeschlossen. Zur Zeit liegt der Schwerpunkt jedoch

auf Debugging und Erweiterung von Features. Ein ACM-Codec ist low priority.

Links:

Disclaimer:

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, daß man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, daß man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.

Für alle auf diesen Seiten aufgeführten Links gilt:

Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ich keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich

von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf meiner Homepage ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die Banner und Links führen.

Andree.Buschmann@web.de

Andree.Buschmann@web.de